Frösche und Kröten: Die gefährliche Reise beginnt

Tausende Kröten und Frösche lassen auf dem Weg zu ihren Laichplätzen ihr Leben. Doch es gibt Hilfe.

Wird es draußen wärmer, erwachen sie aus ihrer Winterruhe und ziehen los: Kröten, Frösche und Unken wandern wieder zu ihren Laichplätzen. Das sind Orte, an denen die Tiere ihre Eier ablegen. Meist sind es Teiche. Doch wenn sie das tun, droht den Tieren Lebensgefahr. Auf ihren Wegen zu den Laichplätzen müssen Amphibien (sprich: amfibiän) nämlich oft über viel befahrene Straßen gelangen. Viele schaffen es nicht und werden dabei von Autos überfahren.

Wusstest du, dass…

…Frösche, Kröten und Unken zu den Amphibien gehören? In Österreich sind 20 verschiedene Arten zu Hause. Alle stehen auf der Roten Liste. Sie sind streng geschützt. Die Rote Liste ist nämlich eine Liste, auf der Tiere und Pflanzen stehen, die vom Aussterben bedroht sind.

Schutzzäune bauen

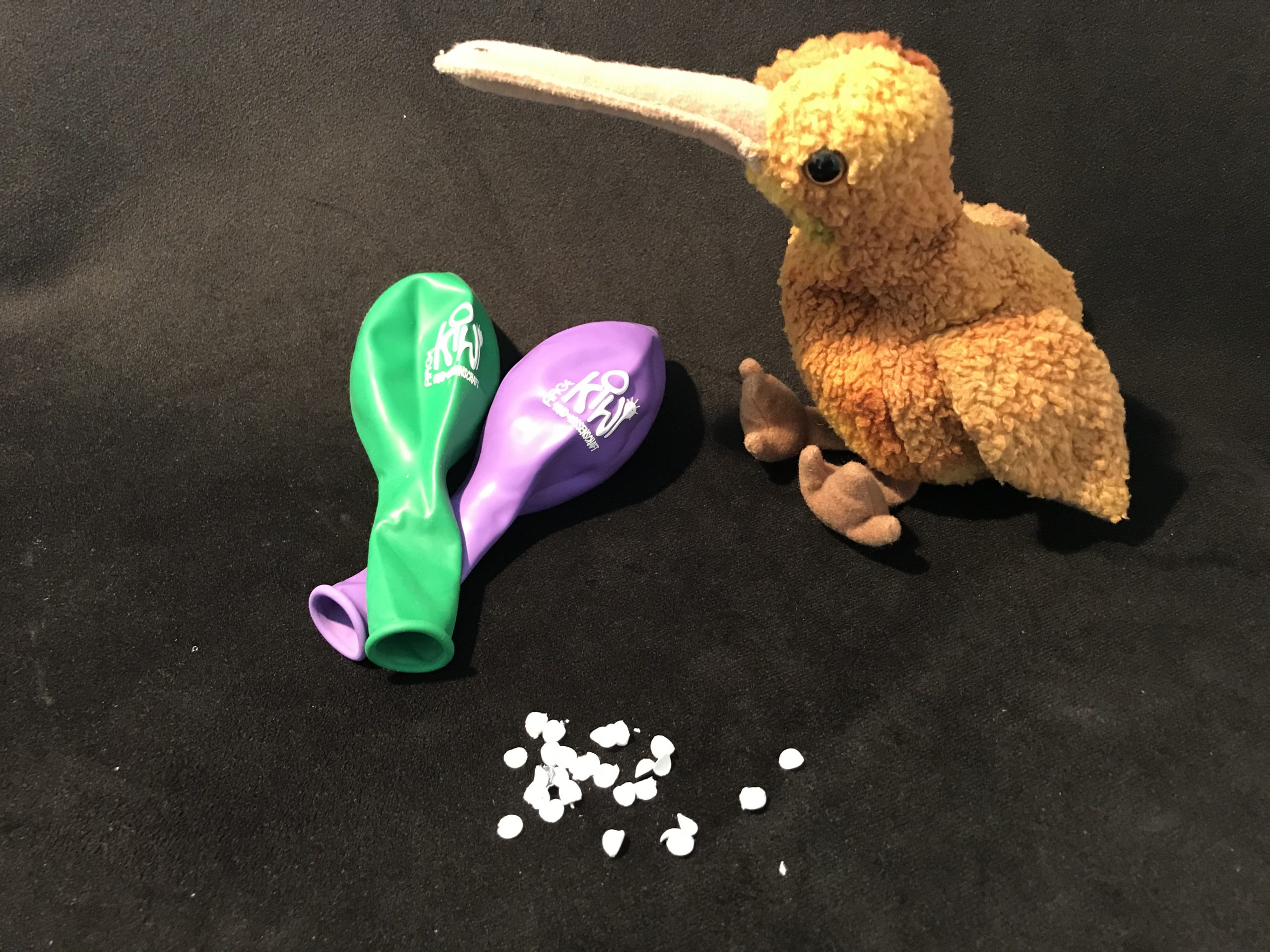

Mildere Temperaturen, Regen und die Dunkelheit: All das lockt Frösche und Kröten aus den Wiesen und Wäldern und lässt sie ihre Wanderung beginnen. Dabei stellen Straßen, Kanalgitter oder Schächte tödliche Hindernisse dar. Viele Naturschutzorganisationen stellen deshalb in diesen Tagen Schutzzäune an den Straßenrändern auf. In der Erde werden Eimer vergraben. Da plumpsen die Frösche und Kröten dann hinein. Jeden Tag kommen Tierschützerinnen und Tierschützer vorbei, sammeln die Tiere ein und tragen sie zum Wasser.

Foto: Adobe Stock

So kannst du den Fröschen und Kröten helfen!

Froschfreundlicher Garten: Bau den Fröschen und Kröten in eurem Garten einen Unterschlupf! Einfach einen Haufen aus Ästen bauen und die Tiere in Ruhe einziehen lassen!

Gibt es in deiner Nähe eine Stelle, wo Frösche und Kröten eine stark befahrene Straße überqueren und Schutz brauchen? Melde deine Beobachtung beim Naturschutzbund: www.naturbeobachtung.at

Weitere Beiträge:

Aktionsabo

15 Wochen für 15 Euro

- 15 Wochen gratis lesen, nur 15 Euro zahlen

- Jeden Samstag eine neue Ausgabe

- Aktuelle Nachrichten kindgerecht aufbereitet