Kleiner als ein Sandkorn: Winzigste Landschnecke weltweit entdeckt

Die Tierwelt ist um zwei Schnecken reicher. Beide brechen einen Rekord.

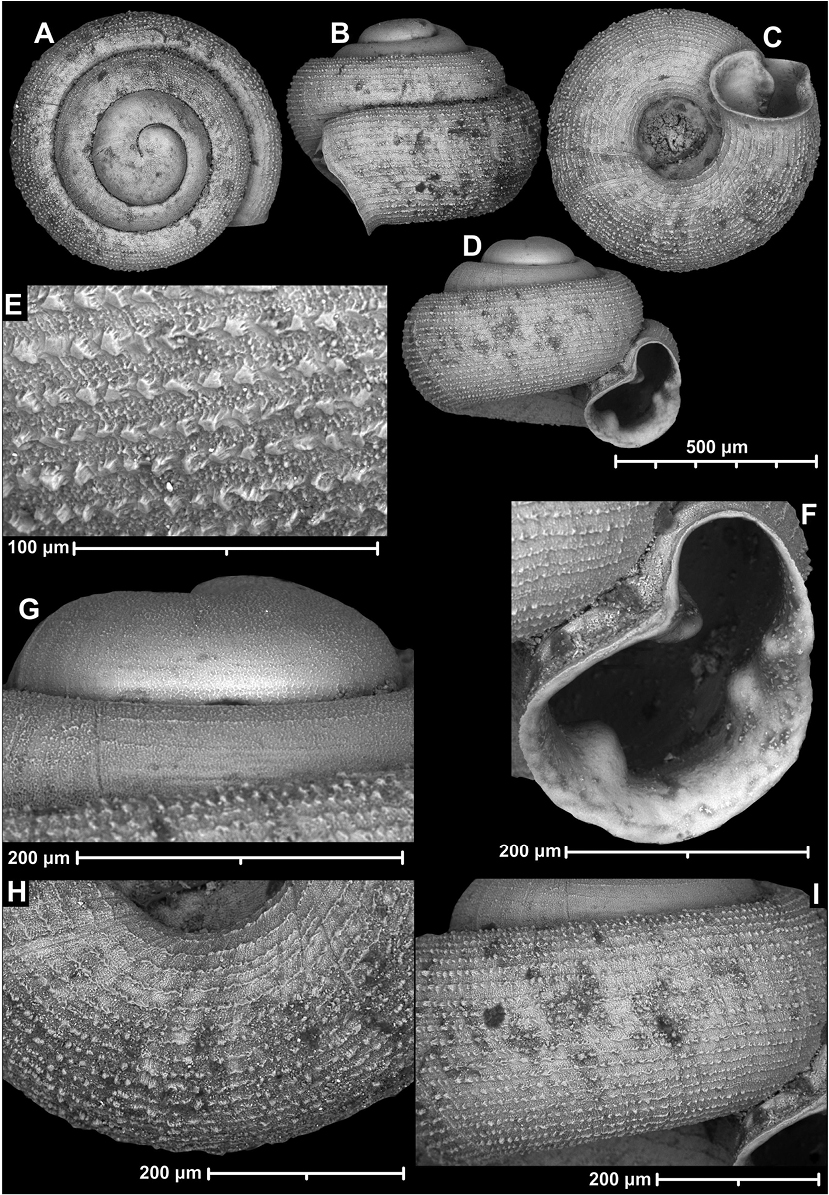

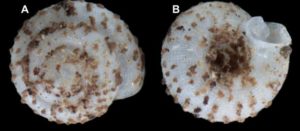

Ihr Fachname lautet „Angustopila psammion“. Sie ist die kleinste bisher bekannte Schnecke, die an Land gefunden wurde. Schnecken leben nämlich nicht nur am Land, sondern auch im Wasser. „Angustopila psammion“ wurde von Forscherinnen und Forschern zwischen Sandkörnern in einer Höhle in Vietnam gefunden. Vietnam liegt in Südostasien. Die Schnecke war gar nicht so einfach zu finden. Sie ist mit rund einem halben Millimeter winzig und sogar kleiner als durchschnittlich große Sandkörner.

Kot am Rücken

Auch eine zweite interessante Schneckenart wurde entdeckt. Sie heißt „Angustopila coprologos“. Gefunden wurde sie in Laos. Das Land liegt auch in Südostasien. „Angustopila coprologos“ hat den Spitznamen „Mistsammler-Schnecke“ abbekommen. Die Schnecke verziert ihr Gehäuse nämlich mit ihrem eigenen Kot. Sie ordnet den Kot wie bei einer Perlenkette an. Was genau das für einen Sinn haben soll? Darüber rätseln die Forscherinnen und Forscher im Moment auch noch.

Manche sind der Meinung, der Kot würde beim Tarnen vor Feinden helfen. Andere glauben, Partner könnten sie so leichter erkennen. Wieder andere sind sich sicher: Der Kot verhindert, dass die Schnecke austrocknet.

Foto: Contributions to Zoology, 91(1), 62-78. Senckenberg

Weitere Beiträge:

Aktionsabo

15 Wochen für 15 Euro

- 15 Wochen gratis lesen, nur 15 Euro zahlen

- Jeden Samstag eine neue Ausgabe

- Aktuelle Nachrichten kindgerecht aufbereitet