Schnellste Frau am höchsten Berg

In nicht einmal 26 Stunden hat eine Bergsteigerin aus Hongkong den Mount Everest bestiegen. Damit war sie schneller als jede Frau zuvor.

„Wenn du hoch hinaus willst, dann erwarte dir auch Großes“, das sagte die Bergsteigerin Tsang Yin Hung (45), bevor sie zum höchsten Gipfel der Welt aufbrach. Genau 25 Stunden und 50 Minuten hat die 45-Jährige bis zum Mount Everest (sprich: maunt ewerest) gebraucht. Das ist ein neuer Weltrekord. Die bisher schnellste Bergsteigerin, eine Frau aus Nepal, hatte für die Strecke mehr als 39 Stunden gebraucht. Immerhin ist der Berg auch 8848 Meter hoch. Gemessen wurde die Zeit vom Basislager weg. Vom Basislager aus starten Bergsteigerinnen und Bergsteiger für gewöhnlich ihren Aufstieg. Für Tsang Yin Hung war die Tour (sprich: tuhr) nicht ganz neu. Es ist schon ihr dritter Aufstieg auf den Mount Everest gewesen. Dabei wollte die Bergsteigerin gar keinen neuen Rekord aufstellen, sagt sie. „Ich wollte nur mich selbst herausfordern.“

Bestätigt ist der Weltrekord noch nicht. Dafür muss er erst von den Mitarbeitern des „Guinness World Records“-Buchs (sprich: ginnes wörld rekords) bestätigt werden. In diesem Buch stehen die wichtigsten und besten Rekorde weltweit.

In den vergangenen Tagen hat es am Mount Everest noch zwei weitere Rekorde gegeben. Arthur Muir ist mit 75 Jahren der älteste Amerikaner, der es auf den Gipfel schaffte. Zhang Hong aus China war der erste blinde Mensch aus Asien, der den Gipfel erreichte.

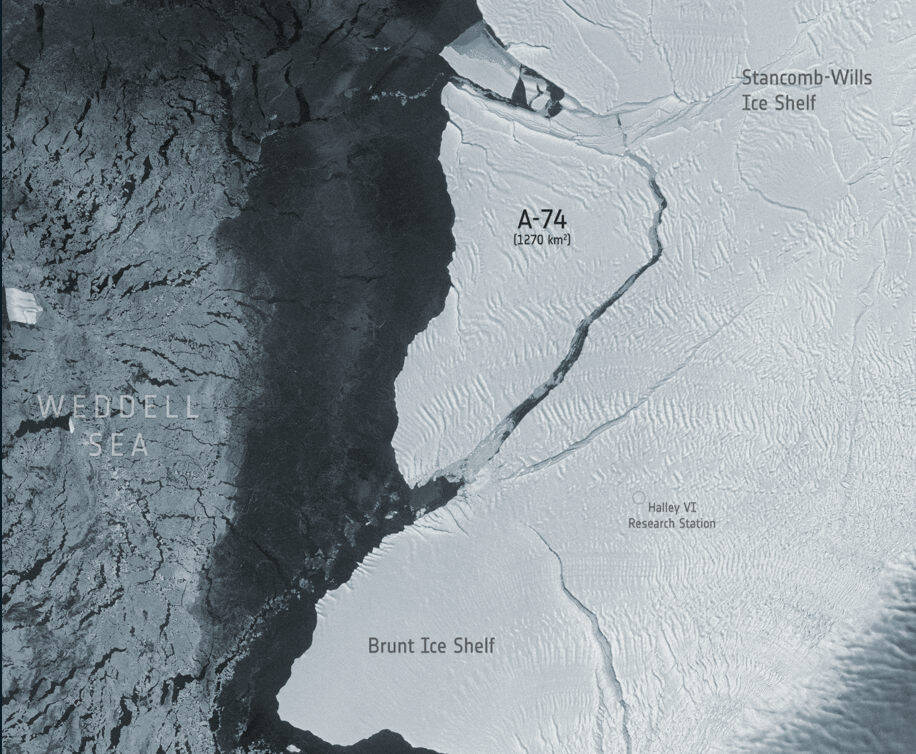

Auf der Karte siehst du, wo genau der Mount Everest liegt. Er befindet sich in Nepal, an der Grenze zu China:

Weitere Beiträge:

Aktionsabo

15 Wochen für 15 Euro

- 15 Wochen gratis lesen, nur 15 Euro zahlen

- Jeden Samstag eine neue Ausgabe

- Aktuelle Nachrichten kindgerecht aufbereitet