![]()

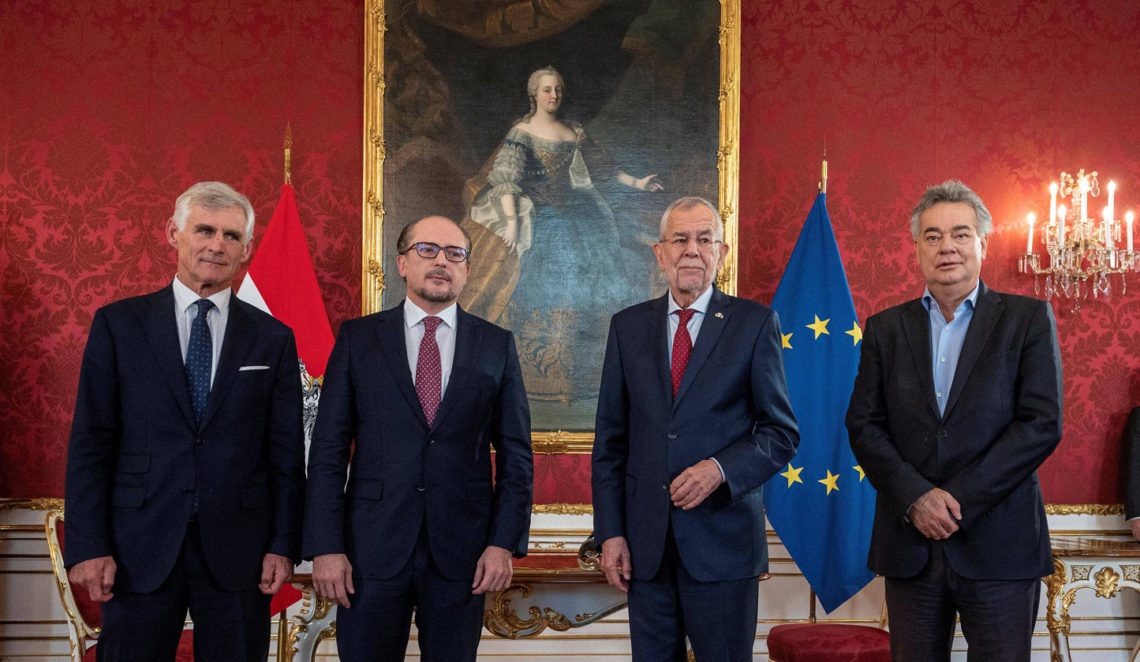

Das Gespräch mit der steirischen Landesrätin Juliane Bogner-Strauß fand im Landhaus in Graz statt

Foto: Ballguide/Nadja Fuchs

Wann spricht man aus Ihrer Sicht von Mobbing? Und wann nicht?

Juliane Bogner-Strauß: Das ist nicht ganz einfach: Dass man einmal streitet oder eine böse Nachricht bekommt oder dass man sich einmal in der Klasse unwohl fühlt, heißt noch lange nicht, dass es Mobbing ist. Mobbing ist es dann, wenn es immer wieder passiert. Wenn du öfter eine böse Nachricht bekommst oder wenn in der Schule immer eine oder mehrere Personen, darüber lachen, wenn jemand gemein zu dir ist. Dann beginnt Mobbing. Oft hat es auch mit Gruppenzwang zu tun. Wenn man als Gruppe regelmäßig einem anderen gegenüber gemein ist, wird es zu Mobbing.

Gab es in ihrer Schulzeit auch schon Mobbing?

Juliane Bogner-Strauß: Wahrscheinlich schon. Es hat nur nicht Mobbing geheißen. Wir haben natürlich auch gestritten und waren manchmal nicht so lieb zueinander. Streitet man einmal, ist das auch OK, wenn man sich danach dafür entschuldigt. Wenn das aber dauerhaft stattfindet, ist es nicht gut. Wir hatten zwei Kinder in der Schule, die waren nicht so gut beim Lernen, die sind auch oft gehänselt worden. Zu ihnen waren wir öfter gemein. Aber wir hatten immer eine gute Lehrerin, die sich eingesetzt hat.

Wir haben in der Schule nie gelernt, wie man sich gegen Mobbing wehrt. Wäre das nicht gut?

Juliane Bogner-Strauß: Das ist schade. Es gibt nämlich sehr viele Unterrichtsmaterialien für Lehrerinnen und Lehrer, zum Beispiel von „Safer Internet“ (sprich: säifa internet) oder von der Polizei. Es gibt auch Kurse, bei denen man sich als Schule anmelden kann. Aber es ist nicht nur die Aufgabe der Schule das zu vermitteln! Es wäre auch wichtig, dass Eltern mit ihren Kindern darüber reden, was Mobbing und Cybermobbing (sprich: saibermobbing)ist. Wichtig ist auch, dass sie ihren eigenen Kindern Mut machen, zu Hause zu erzählen, wenn sie sich gemobbt fühlen.

Wir reden oft über die, die gemobbt werden, und kaum über die, die mobben. Was wird getan, um besser aufzuklären, dass Mobbing verletzend ist?

Juliane Bogner-Strauß: Wir haben das schon erkannt, dass vor allem über jene gesprochen wird, die gemobbt werden und weniger über die, die mobben. Deshalb haben wir heuer eine Initiative (sprich: iniziatife) gestartet. Sie heißt „Kein Platz für Hate“ (sprich: häit, Englisch für Hass). Da geht es vor allem um Cybermobbing, also Mobbing im Internet. Mit der Initiative versuchen wir sowohl jene zu unterstützen, die gemobbt werden, aber auch jene, die mobben, also die, die gemein sind. Wir versuchen ihnen zu erklären, wie schlimm das eigentlich ist und was man den anderen Kindern damit antut. Mobbing ist nämlich schlecht für die Gesundheit.

Cybermobbing ist ein besonders großes Thema. Was tun die Politikerinnen und Politiker, um Kinder zu schützen?

Juliane Bogner-Strauß: Bei „Kein Platz für Hate“ geht es genau darum. Und es gibt Initiativen von „Safer Internet“ in der Schule. Ich sehe aber auch hier die Aufgabe der Eltern, dass man den Kindern erklärt, wie man mit dem Handy umgeht. Das Problem bei Cybermobbing ist, dass man keinen Schutzraum hat.

Nicht alle Lehrerinnen und Lehrer tun sich damit leicht, Mobbing zu verhindern. Man könnte es ihnen aber beibringen. Man könnte es ihnen auf der Universität als eigenes Fach beibringen. Wie finden Sie das?

Juliane Bogner-Strauß: Das ist eine schöne Idee. Aber wie schon erwähnt, gibt es „Safer Internet“ mit vielen Unterrichtsunterlagen für die Lehrerinnen und Lehrer, damit sie mit den Kindern in der Klasse über Mobbing, Cybermobbing und Gewalt sprechen können. Das wichtigste ist, – und da können die Kinder den Lehrerinnen und Lehrern helfen – dass man überhaupt sagt, dass man sich unwohl fühlt. Dass man sagt, dass man glaubt gemobbt zu werden und dass jemand immer und immer wieder gemein ist. Dann könnten die Lehrerinnen und Lehrer zuerst mit den Kindern und dann mit den Eltern sprechen. Wir haben aber auch noch andere Möglichkeiten. Es gibt nämlich noch die Schulsozialarbeit. An die Leute, die dort arbeiten, kann man sich auch wenden. Oder an die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen. Wir haben nämlich ein gutes Netzwerk. Man muss nur wissen, wohin man sich um Hilfe wenden kann.

Uns ist schon öfter aufgefallen, dass auch Erwachsene mobben. Zum Beispiel Kinder anschreien, obwohl sie gar nichts getan haben. Wie sollen wir uns da verhalten?

Juliane Bogner-Strauß: Ich glaube, wenn du von einem Erwachsenen angeschrien wirst, egal ob außerhalb oder innerhalb der Schule, dann ist das nicht Mobbing. Ich bin der Meinung, das ist Überforderung. Denn meistens fangen Erwachsene erst dann an zu schreien, wenn sie überfordert sind. Wenn sie eine andere Lösung finden, schreien sie nicht. Anschreien sollte natürlich nicht stattfinden. Ein Lehrer oder eine Lehrerin hat nicht zu schreien. Sie müssen andere Wege finden und nett, höflich und wertschätzend, aber bestimmt miteinander umgehen.