Warum Elefanten ohne Stoßzähne geboren werden

Wo sind die Stoßzähne abgeblieben? Forscherinnen und Forscher sind einem Rätsel um afrikanische Elefanten ein Stück nähergekommen.

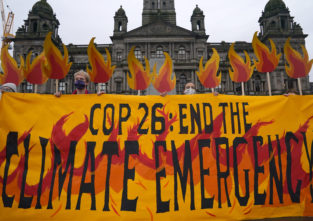

In einem Nationalpark im afrikanischen Land Mosambik kommen immer öfter Elefanten ohne Stoßzähne zur Welt. Wie kann das sein? Mit Schuld daran soll der Mensch sein, wie eine neue Studie besagt. Elefanten wurden in dem betreffenden Gebiet zwischen 1977 und 1992 nämlich in Massen gewildert. Das heißt, sie wurden gejagt und getötet, um an ihre Stoßzähne zu kommen. Nach dieser Zeit gab es dort rund 90 (von 100) Prozent weniger Elefanten.

Was war da los?

Damals gab es in Mosambik viele Kämpfe. Um an Geld für die Waffen zu kommen, jagten beide verfeindeten Parteien die Elefanten. Sie töteten sie und verkauften die Stoßzähne der Tiere. Das nennt man Wilderei. Die Stoßzähne von Elefanten werden auch Elfenbein genannt. Es ist sehr beliebt und wird um teures Geld gekauft. Elefanten zu töten und Elfenbein zu verkaufen ist eigentlich streng verboten. Nach dem Ende der Auseinandersetzungen in Mosambik wurde wieder weniger gewildert und mehr Tiere wurden geboren. Die Art erholte sich. Doch eines war verblüffend: immer mehr weibliche Elefanten kamen ohne Stoßzähne zur Welt.

Stoßzähne: List der Natur

Die Forscherinnen und Forscher vermuten, dass die Jagd auf die Tiere damit zu tun hat. Die Natur will nämlich, dass die Elefanten überleben und die Weibchen weiter Junge bekommen. Damit das passiert und sie nicht mehr von den Menschen wegen ihrer Stoßzähne gejagt werden, wachsen vielen Weibchen keine Zähne mehr. Dazu haben sich die sogenannten Gene der Tiere verändert. Gene enthalten verschiedene Informationen. Zum Beispiel bestimmen Gene, wie ein Lebewesen ausschaut, also auch, ob einem Tier Stoßzähne wachsen.

Auf der Karte siehst du, wo Mosambik liegt:

Weitere Beiträge:

Aktionsabo

15 Wochen für 15 Euro

- 15 Wochen gratis lesen, nur 15 Euro zahlen

- Jeden Samstag eine neue Ausgabe

- Aktuelle Nachrichten kindgerecht aufbereitet