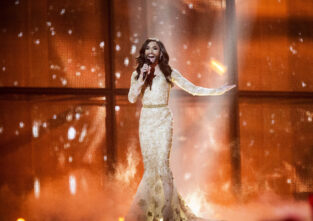

Robert Lewandowski ist Weltfußballer 2021

Robert Lewandowski wurde am 17. Jänner zum zweiten Mal in Folge vom Weltfußballverband als Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet. So habt ihr abgestimmt!

Lionel Messi, Mohamed Salah oder Robert Lewandowski: Diese Fußballer standen bei der Kür zum Weltfußballer 2021 zur Wahl. Das Rennen gemacht hat zum zweiten Mal in Folge Robert Lewandowski (33). Das hat der Weltfußballverband (kurz FIFA) am Montag bekanntgegeben. Der 33-jährige Pole spielt beim deutschen Verein FC Bayern München. Mit seinem Verein wurde er 2021 deutscher Meister. Außerdem erzielte Lewandowski in der Liga-Saison 2020/21 41 Tore – eine neue Bestmarke.

Als beste Fußballspielerin der Welt wurde die Spanierin Alexia Putellas vom FC Barcelona ausgezeichnet. Sie war zuvor schon zu Europas bester Spielerin gewählt worden. Welttorhüter wurde Édouard Mendy. Er spielt beim englischen Verein FC Chelsea (sprich: ef_ze_dschelsi).

Foto: Imago

Wem habt ihr eure Stimme gegeben?

Bei unserer Wahl zum Weltfußballer 2021 hatte ebenso Robert Lewandowski die Nase vorne. Er gewann die Abstimmung klar mit 65,37 Prozent. Das ist mehr als die Hälfte aller Stimmen. Auf den zweiten Platz habt ihr Mohamed Salah gewählt. Er erhielt 28,78 Prozent der Stimmen. Lionel Messi musste sich mit 5,85 Prozent der Stimmen von insgesamt 100 begnügen.

Weitere Beiträge:

Aktionsabo

15 Wochen für 15 Euro

- 15 Wochen gratis lesen, nur 15 Euro zahlen

- Jeden Samstag eine neue Ausgabe

- Aktuelle Nachrichten kindgerecht aufbereitet