Dritter Versuch: Japans Mondlandung ist geglückt!

Wer nachts in den Himmel blickt, kann dort an den meisten Tagen den Mond erkennen. Nun ist wieder eine Mondlandung geglückt.

Ab ins All und bis zum Mond fliegen! Davon träumen viele Menschen. Der Mond kreist um die Erde und dort findet sich eine Wüste aus Gestein und Staub. Besonders gut kann man den Mond von der Erde aus in der Nacht sehen, weil er von der Sonne angestrahlt wird. Dadurch leuchtet der Himmelskörper. Wenn die Sonne auf den Mond scheint, ist es dort etwa 130 Grad Celsius heiß. Also ungefähr viermal so heiß wie an Sommertagen in Österreich.

Auch wenn die erste Mondlandung bereits über 50 Jahre her ist, versuchen immer noch viele sogenannte Raumfahrtbehörden, dort zu landen. Viele unterschiedliche Länder haben Raumfahrtbehörden und Weltraumorganisationen. So zum Beispiel die USA und China. Österreich hingegen ist Mitglied der ESA – der Europäischen Weltraumorganisation. Zur ESA gehören unterschiedliche Länder aus Europa.

Mondlandung gelungen

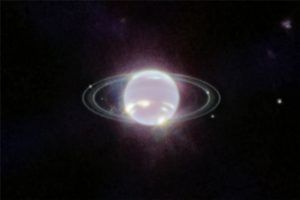

Obwohl viele unterschiedliche Länder versuchen, in den Weltraum zu fliegen, ist es noch wenigen gelungen, am Mond zu landen. Bisher nämlich nur den USA, der Sowjetunion, China und Indien. Und seit dem Wochenende kann ein weiteres Land von sich behaupten, den Mond erreicht zu haben: Japan.

Denn am 20. Jänner ist eine Weltraumsonde der japanischen Raumfahrtbehörde JAXA auf dem Mond gelandet. Und das erfolgreich. Denn die Sonde ist ziemlich genau dort gelandet, wo sie sollte. Und dabei nicht kaputt geworden.

Suche nach Wasser

Am Anfang sah es allerdings so aus, als gäbe es Schwierigkeiten bei der Mondlandung. Denn nach der Landung gab es Probleme mit der Stromversorgung. Deshalb musste die Sonde für eine gewisse Zeit abgeschaltet werden. Das Einschalten der Sonde ist dann aber gelungen, und nun steht der Mission nichts mehr im Weg.

Die Sonde ist übrigens ohne menschliche Mitreisende zum Mond geflogen. Und was soll nun am Mond gemacht werden? Die Forschenden hoffen, dass das Gestein aus einem Krater geholt werden kann. Durch dieses Gestein will man herausfinden, ob es am Mond eventuell Wasser geben könnte.

Es war allerdings nicht der erste Versuch Japans, am Mond zu landen. Zuvor hat es die Raumfahrtbehörde JAXA schon zweimal versucht. Diese Versuche sind aber gescheitert.