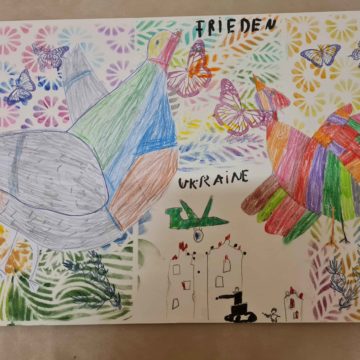

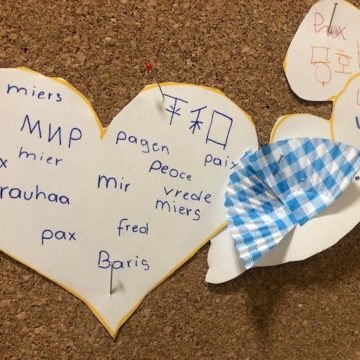

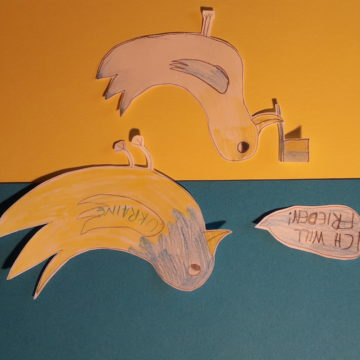

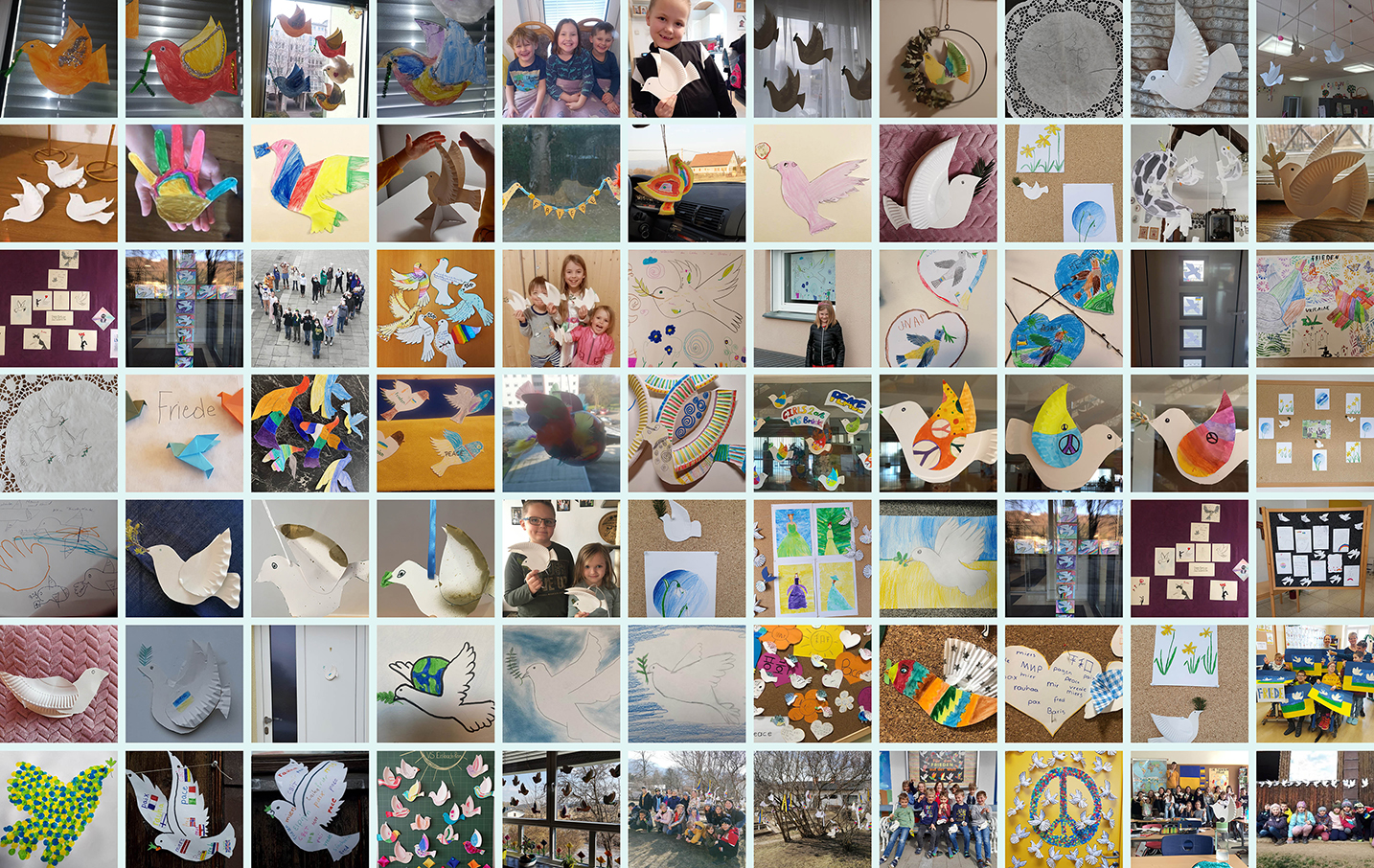

Ukraine: Gibt es auch im Krieg Regeln?

Wieso auch in einem Krieg nicht alles erlaubt ist und wer besonders geschützt werden muss.

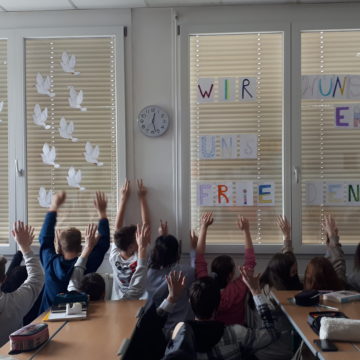

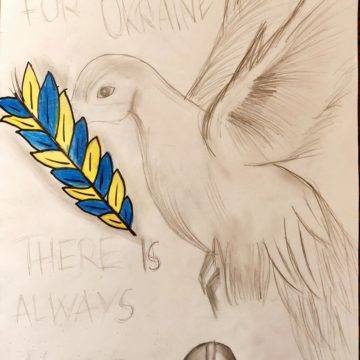

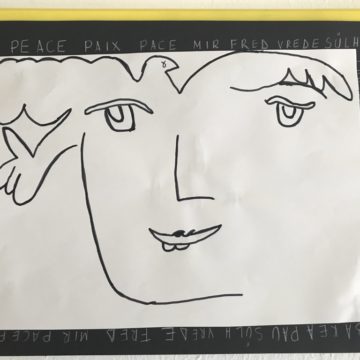

In der Ukraine herrscht seit Ende Februar Krieg. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte den Befehl gegeben, das Land anzugreifen. Seitdem sind dort viele Menschen getötet worden, nicht nur Soldatinnen und Soldaten aus der Ukraine und aus Russland. Auch viele Kinder, Frauen und alte Menschen mussten sterben. Sie waren keine Soldaten, sondern sogenannte Zivilisten (sprich: ziwilisten). Einige Länder werfen Wladimir Putin deshalb sogenannte Kriegsverbrechen vor. Sie sagen, Putin hätte mit Absicht Zivilisten angegriffen. Putin streitet das ab. Zivilisten anzugreifen, ist verboten. Denn auch in einem Krieg gibt es Rechte und Regeln

Schutz der Zivilisten

Menschen, die keine Soldatinnen und Soldaten sind, dürfen nämlich nicht angegriffen werden. Das steht im sogenannten „Humanitären Völkerrecht“. Das „Humanitäre Völkerrecht“ ist eine Sammlung aus unterschiedlichen Verträgen und Gesetzen aus mehreren Ländern. Dort stehen auch Regeln, also was in einem Krieg erlaubt und was verboten ist. Viele Länder haben diese Regeln unterschrieben. Auch Russland. Trotzdem halten sich nicht immer alle Länder an das „Humanitäre Völkerrecht“. Wer sich nicht an die Regeln hält, begeht ein Kriegsverbrechen. Solche Kriegsverbrechen können vor Gericht landen und bestraft werden. Viele Länder fordern, dass Wladimir Putin vor Gericht gestellt wird. Oft dauert es aber sehr lange, bis das passiert und bis es ein Urteil gibt.

Und was ist in einem Krieg verboten? Verboten ist zum Beispiel, Zivilpersonen mit Absicht anzugreifen. Auch Krankenhäuser dürfen nicht mit Bomben beschossen werden. Ärztinnen und Ärzte und Sanitäterinnen und Sanitäter, die sich um Verletzte kümmern, müssen geschützt werden. Unnötiges Leid muss – so gut es geht – vermieden werden.

Und was ist erlaubt? Soldaten dürfen andere Soldaten angreifen oder wichtige militärische Ziele. Das kann zum Beispiel eine Waffenfabrik sein, einen Flugplatz mit Kampfflugzeugen, eine Soldatenunterkunft oder ein Ort, an dem Gas oder Benzin gelagert wird. Soldaten dürfen auch gegnerische Soldaten gefangen nehmen. Sie dürfen sie aber nicht schlecht behandeln.

Weitere Beiträge:

Aktionsabo

15 Wochen für 15 Euro

- 15 Wochen gratis lesen, nur 15 Euro zahlen

- Jeden Samstag eine neue Ausgabe

- Aktuelle Nachrichten kindgerecht aufbereitet