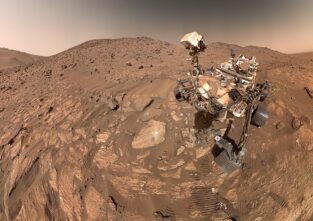

Es gibt einen neuen Bericht von Klima-Expertinnen und -Experten. Auf der Erde wird es schneller warm als bisher vermutet. Bis zum Jahr 2030 soll es auf der Erde um rund eineinhalb Grad wärmer sein als zu der Zeit, bevor es auf der Erde Industrie gegeben hat. Mit Industrie ist gemeint, dass Dinge in großen Fabriken und nicht in kleinen Werkstätten hergestellt werden, zum Beispiel Autos, aber auch Lebensmittel oder Kleidung. Die Industrie trug und trägt viel zur Erderwärmung und zum Klimawandel bei. Dort wird nämlich viel von einem schädlichen Gas erzeugt und zwar vom Treibhausgas Kohlendioxid (CO2). Es ist hauptverantwortlich für die Erderwärmung und den Klimawandel.

Jetzt handeln!

Die Experten fordern in diesem neuen Klima-Bericht, dass Politikerinnen und Politiker schnell handeln müssen. Es brauche neue Gesetze, damit zum Beispiel die Energie klimafreundlicher wird. Das könnte durch mehr Sonnen- oder Windenergie ermöglicht werden. Tiere und Pflanzen müssen besser geschützt und Lebensräume erhalten bleiben. Auch wie wir unsere Lebensmittel erzeugen, müsse verändert werden.

In dem Bericht beschreiben die Experten, dass es drei wichtige Bereiche gibt: das Klima, Ökosystem und Artenvielfalt sowie die menschliche Gesellschaft. Wichtig ist: Alle drei hängen sehr eng miteinander zusammen. Verändert sich eines davon, hat das auch wichtige Folgen für die anderen Bereiche. Diese Bereiche können einen schlechten, aber auch einen guten Einfluss aufeinander haben.

Wir haben uns die Begriffe genauer angeschaut. Das bedeuten sie.

Klima:

Das Klima wird vom Wetter bestimmt. Während sich das Wetter von Tag zu Tag ändert, bleibt das Klima über längere Zeit gleich. Mit dem Wort Klima ist also die Gesamtheit des Wetters gemeint. Gerade wird viel über den Klimawandel gesprochen. Damit ist gemeint, dass sich das Klima auf der Welt ändert. Das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Es hat schon immer wärmere Zeiten und dann wieder Eiszeiten gegeben. Neu daran ist, dass sich das Klima noch nie so schnell verändert hat wie heute. Und dass wir Menschen für diesen schnellen Wandel verantwortlich sind. Seit der Mensch mit Autos, Fabriken und Flugzeugen immer mehr Abgase in die Luft schleudert und immer größere Flächen im Regenwald rodet, wandelt sich das Klima immer schneller. Wald roden heißt, dass viel Wald entweder umgeschnitten oder niedergebrannt wird. Durch die Erwärmung der Erde kommt es immer häufiger zu Dürrekatastrophen und auch zu Überschwemmungen und heftigen Stürmen. Vor allem die Menschen in armen Ländern leiden jetzt schon sehr unter den Folgen des Klimawandels.

Ökosystem:

Unter Ökosystem versteht man das Zusammenleben von Pflanzen, Tieren und manchmal auch des Menschen in einem bestimmten Gebiet oder an einem bestimmten Ort. Alle hängen voneinander ab und brauchen einander. Es gibt verschiedene Ökosysteme auf der Welt. Was genau alles zu EINEM Ökosystem gehört, das bestimmen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. So kann zum Beispiel eine Wiese oder ein Wald EIN Ökosystem sein. Aber auch ein bestimmter Fluss oder ein Teil eines Flusses kann EIN Ökosystem sein. Wenn ein wichtiger Teil eines Ökosystems wegfällt, zum Beispiel eine Tierart, dann ist dieses Ökosystem gestört.

Artenvielfalt:

Artenvielfalt bedeutet, dass es viele verschiedene Tiere und Pflanzen auf der Welt gibt. Wieso ist das wichtig? Jede einzelne Art hat eine ganz bestimmte Rolle in der Natur, vergleichbar mit deiner Rolle im Schultheater. Fällt eine Rolle aus, dann ist das schlecht für das ganze Stück. So ist es auch in der Natur- und Tierwelt. Alles hängt zusammen. Insekten zum Beispiel sind wichtig dafür, dass Pflanzen bestäubt werden und sich so fortpflanzen können. Wenn es weniger Insekten gibt, gibt es auch weniger Pflanzen, weniger Obst und Gemüse und so auch weniger Lebensmittel für die Menschen.

Menschliche Gesellschaft:

Unter Gesellschaft versteht man das Zusammenleben von Menschen. Es gibt verschiedene Gesellschaften, also Gruppen von Menschen – kleinere und größere. Menschen, die einer Gesellschaft angehören, haben viel miteinander zu tun. Oft haben sie gleiche Interessen und gleiche Ziele. Wenn jemand arm ist, sagt man oft „diese Person steht am Rande der Gesellschaft“. Das bedeutet, dass sie nicht das Geld und die Mittel hat, um entscheidend an der Gesellschaft teilzuhaben und sie auch zu verändern.